フォシーガを飲むと本当に体重は減るの?副作用はあるの?そして、やめたらリバウンドするの?

こうした疑問を持つ方に向けて、この記事では私自身がフォシーガを使って約1300日間体重を記録した実体験(7キロ体重減少)をまとめました。

フォシーガ単独での体重減少、メトホルミンへの切り替え、併用での効果、さらに「やめた後にどうなったか」まで、実際のグラフとともに詳しく解説します。

同じようにダイエットや糖尿病治療薬での体重管理に関心がある方にとって、きっと参考になるはずです。

この記事を読むことで、フォシーガでの体重変化の実際、副作用との付き合い方、リバウンドを防ぐための工夫が具体的に分かります。

「薬に頼らず維持するためにはどうすればいいか?」という視点でもお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

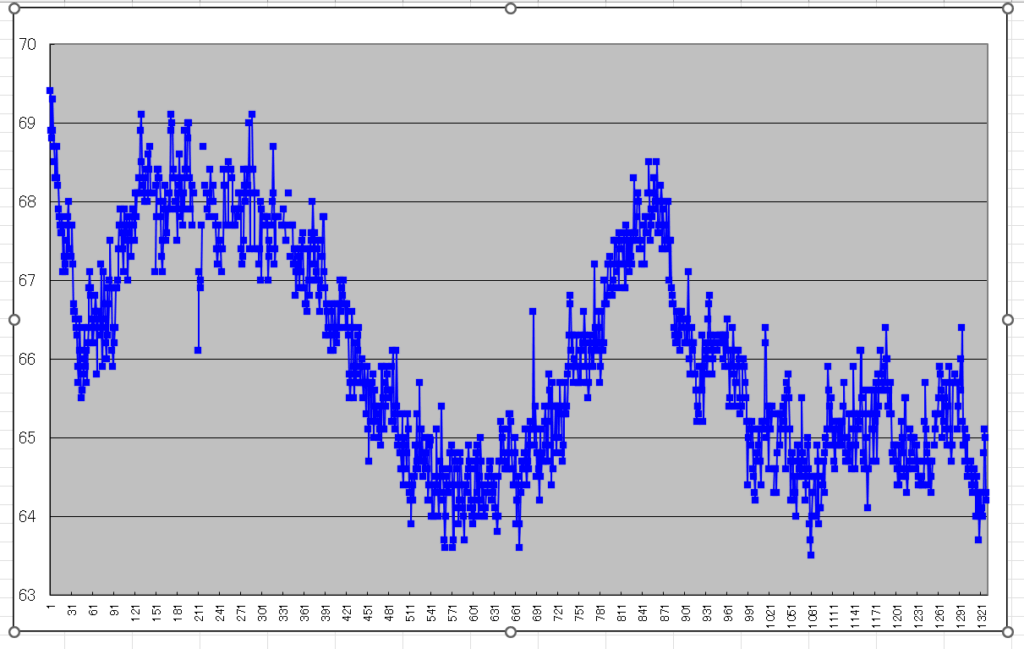

僕の1300日間の体重の推移はこんな感じです。

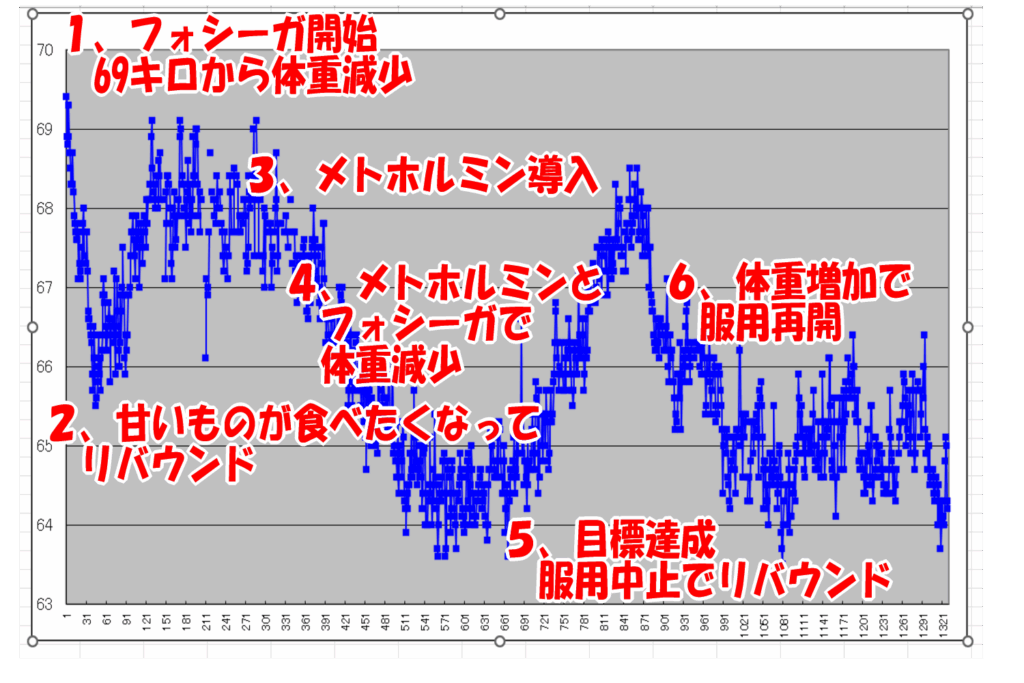

説明を入れると次のようになります。

体重1300日の推移グラフと全体の流れ

まずは私が実際に記録した約1300日間の体重推移グラフをご覧ください。

スタート時はおよそ69kgでしたが、薬の効果や生活習慣の影響で波のように上下しながらも、最終的には64kg前後まで落ち着くという経過をたどりました。

グラフを大きく眺めると、以下のような流れが見えてきます。

- 開始直後(0〜40日頃):フォシーガを飲み始めてスルスル体重が減少。

- 40〜50日頃:甘いもの欲求が強くなり、リバウンド傾向。

- 50〜150日頃:メトホルミンに切り替え。最初は副作用(下痢)に悩むが、少量から徐々に慣らして継続。

- 150日以降:フォシーガ+メトホルミン併用で効果が安定。体重は目標の63kg台を達成。

- その後:服薬をやめると再び増加。再開すると64〜66kgで安定するようになった。

このように、体重はまっすぐ一直線に減るわけではなく、「減少 → リバウンド → 再び減少」を繰り返しながら推移しました。

重要なのは、途中に増減はあっても長期的に見れば減少トレンドが続いているという点です。

次の章からは、フォシーガ単独での効果や副作用、メトホルミンへの切り替え、そして併用期の体験を具体的にお話ししていきます。

フォシーガ単独でのダイエット体験

私が最初に取り組んだのは、フォシーガ5mgを毎朝9時頃に1錠飲むという方法でした。飲み始めてすぐに効果を実感し、体重はみるみる減っていきました。最初の1か月は特に減少幅が大きく、毎日体重計に乗るのが楽しみになるほどでした。

しかし、同時に気づいたことがあります。それは甘いものが無性に欲しくなるという変化でした。糖が尿として排出されることで体内の糖分が減少し、脳が不足を感じて「甘いものを補給したい」というサインを出していたのだと思います。その結果、普段よりも甘いものを食べたくなり、実際にたくさん食べてしまうようになりました。

不思議なことに、甘いものを食べても最初のうちは体重が減っていったため、「食べても大丈夫なのかな」と感じてしまいました。しかし、その油断がリバウンドのきっかけになります。服薬開始から40〜50日頃には、急に体重が増え始めました。これが最初の大きなリバウンドでした。

フォシーガ単独での体験をまとめると、「短期間でしっかり体重を落とせる一方で、甘いもの欲求が強くなり、食べ過ぎると簡単にリバウンドしてしまう」ということです。つまり、薬の効果だけに頼るのではなく、食生活の管理が非常に重要であると痛感しました。

メトホルミンへの切り替え体験

フォシーガ単独でリバウンドを経験した後、私は一度フォシーガをやめて、メトホルミンを試してみることにしました。メトホルミンは糖尿病治療薬として広く使われていますが、副作用として下痢が起こりやすいことを知っていたので、慎重に始めました。

最初に500mgを飲んだところ、すぐに下痢になってしまいました。そこで翌日は半分の250mgに減らしましたが、それでも下痢が起こりました。さらに翌日は125mgまで減らしたところ、副作用が出ずに飲み続けることができました。こうして1か月ほど125mgを継続し、体を慣らすことに成功しました。

その後、250mgに増量しても下痢は起こらず、さらに1か月後には500mgにまで増やすことができました。ここで初めて「少量から始めて徐々に増やす」ことの大切さを実感しました。メトホルミンは即効性のある減量薬ではありませんが、飲み続けることで食欲を抑えたり、代謝を改善したりする効果を感じられました。

この時期の体重は、フォシーガ単独期のように劇的には減りませんでしたが、緩やかに安定して下がっていきました。副作用をうまくコントロールしながら飲み続けられたことで、「薬との付き合い方」を少しずつ学んだ期間だったと思います。

フォシーガは糖尿病治療薬として知られていますが、近年は「体重が減るのではないか」という理由で注目を集めています。検索エンジンで「フォシーガ 体重 ブログ」と調べる人が増えているのも、実際の体験談を通じてリアルな情報を知りたいというニーズがあるからです。確かに薬の仕組みから見ても体重減少が期待できる場面はありますが、その効果には個人差が大きく、また体重目的だけで使うべきではないという注意点も存在します。この記事では、フォシーガによる体重変化についてブログ体験談や臨床研究を整理しながら、分かりやすく解説していきます。

結論:フォシーガで体重は減るのか?ブログ傾向と注意点の要約

この記事の対象読者と読み方のガイド

この記事は、フォシーガをすでに服用している方、これから医師と相談して服用を検討している方、または糖尿病治療と体重管理の両立に関心のある方を対象としています。たとえば「ダイエット薬として効くのか」と考えている人もいるかもしれませんが、まず大前提としてフォシーガは糖尿病治療薬であり、自己判断で服用してはいけません。そのため読み進める際は「医師の指導を受けながら活用していく一つの選択肢」として理解してください。

また、読者の立場によって知りたい情報が異なることも意識すると、記事がより役立ちます。実際のブログ体験談を参考にしたい人は成功例や失敗例に注目し、研究データを重視する人は臨床試験の結果を確認すると良いでしょう。さらに、副作用や注意点を知りたい人は安全性の章を重点的に読むことをおすすめします。このように記事を読み進める際の視点を整理するだけでも、情報の受け取り方が変わります。そこでまずは全体像を把握し、必要なパートを重点的に活用してみてください。

結論の要点(減量の幅・期間・個人差)

結論から言えば、フォシーガは服用によって体重が減少する人が一定数いることは事実です。ただし減少幅は平均すると3か月から半年でおおよそ1〜5kg程度と報告されています。つまり、劇的に体重が減るわけではなく、あくまで緩やかな変化にとどまることが多いのです。たとえばあるブログでは「半年で3kg減った」という人もいれば、「3か月で1kgしか減らなかった」という人もいます。

そのため、体重減少の効果には大きな個人差があると理解しておく必要があります。基礎代謝が高い人、食事管理や運動を組み合わせている人は減量しやすい傾向が見られる一方、生活習慣が変わらなければ大きな効果は実感しにくいでしょう。つまりフォシーガだけに頼るのではなく、生活全体の改善をセットで行うことが重要だということです。この結論を押さえておくと、次に紹介する仕組みの理解につながります。

体重目的だけの服用を避けるべき理由と前提条件

フォシーガは糖尿病治療を目的として承認されている薬であり、体重減少はあくまで副次的な効果として表れるに過ぎません。したがって、単に痩せたいからという理由で使用することは推奨されません。なぜなら、低血糖リスクや感染症の副作用があるため、医師の診断なしに服用を始めるのは危険だからです。

たとえば実際に、体重減少を目的に自己判断で服用し、副作用に苦しんだケースもブログ上で報告されています。性器感染や強い脱水症状を経験したという声もありました。これらは「糖尿病がなくても使ってしまった」ことによるリスクの一例です。このような現実を踏まえると、体重目的での使用は避けるべきだと理解できます。そこで次の章では、なぜフォシーガによって体重減少が起こるのか、その仕組みを詳しく見ていきましょう。

フォシーガが体重に効く仕組み:SGLT2阻害と排糖のメカニズム

SGLT2阻害による排糖・カロリー喪失の基本

フォシーガの特徴的な働きは「SGLT2阻害作用」にあります。腎臓は通常、尿として排泄されるはずの糖を再吸収して血液に戻す働きをしています。フォシーガはこの再吸収を抑えることで、余分な糖を尿に排出させるのです。結果的に、1日あたり約200〜300kcalほどのエネルギーが体外へ失われるといわれています。

これは食事制限で言えば、お菓子をひとつ減らす程度のカロリーカットに相当します。たとえばチョコレートバー1本(約250kcal)を毎日控えるのと同じ効果が自然に得られるイメージです。この仕組みによって、少しずつ体重が減少する可能性があるのです。ただし、この作用は全員に同じように起こるわけではなく、食事内容や体質によって変わることも理解しておく必要があります。

利尿・体液変動と一時的な体重変化の見分け方

フォシーガは糖だけでなく水分も一緒に排出するため、服用初期には体重がストンと落ちるように感じることがあります。これは糖と同時に尿量が増えることで体液量が一時的に減少するためです。たとえば最初の1週間で1kg減ったとしても、それは脂肪が減ったというより体内の水分が抜けた可能性が高いのです。

そのため、初期の体重変化を過大評価しないことが大切です。ブログ体験談の中にも「最初はすぐに2kg落ちたけれど、その後はゆっくりしか減らなかった」という記録が多く見られます。これは典型的なパターンであり、むしろ正しい薬の作用とも言えるでしょう。水分の減少と脂肪の減少を切り分けて考えると、長期的な成果を冷静に評価できるようになります。

減量が起きやすい人の特徴(食事・活動量・併用薬)

フォシーガで体重減少が起きやすい人にはいくつかの共通点があります。まず、糖分摂取量が多い人は排泄される糖の量も多くなるため、カロリー損失の効果が出やすい傾向にあります。次に、日常的に運動をしている人は脂肪燃焼と組み合わせてより効果を感じやすいでしょう。さらに、インスリン抵抗性が強いタイプの糖尿病患者では特に有効に作用することがあります。

一方で、すでに厳格な食事制限をしている人や、体重が標準に近い人では効果が目立ちにくい場合もあります。実際のブログには「甘いものをよく食べる生活から始めたら5kg減った」という体験談がある一方で、「もともと糖質制限していたのであまり変化はなかった」という声もありました。このように、同じ薬でも生活習慣や体質によって成果が変わるのです。次の章では、この違いがどのようにブログ体験談に表れているのかを具体的に見ていきます。

実際のブログ体験談を検証:成功・停滞・逆行のパターン

体重変化の分布(例:−1〜−5kg/3〜6か月想定)と期間別推移

フォシーガの体験談を調べると、服用後の体重変化には一定のパターンが見えてきます。多くの人が「最初の1か月で1〜2kg減少した」と書いており、その後3〜6か月の間に合計で2〜5kgほど減ったケースが多い傾向があります。つまり、半年で平均的にマイナス3kg前後というのが実際の体験談と臨床研究の双方に共通する数字です。

たとえばある40代男性のブログでは「3か月で4kg減り、血糖値も改善した」と報告されています。一方で50代女性のケースでは「半年で2kgしか減らなかったが、食欲が少し抑えられて体調が安定した」との記録がありました。このように、同じ薬でも年齢や生活習慣によって体重の変化幅が大きく異なるのです。

この推移から分かるのは、急激に体重が落ちることはまれであり、緩やかに下降するのが一般的という点です。そのため短期的な結果を求めると失望しやすいですが、中期的に見れば着実に減量効果が現れる可能性があるという視点が大切になります。

成功例に共通する習慣(食事管理・運動・記録の有無)

フォシーガで大きく体重を減らすことに成功した人には、いくつかの共通点があります。代表的なのは「食事内容の見直し」「運動の習慣化」「体重記録の継続」です。たとえば、ある利用者はフォシーガ服用と同時に毎日の食事をアプリで記録し、糖質量を管理したことで半年で7kgの減量に成功したと書いています。

また、散歩や軽い筋トレを取り入れることで脂肪燃焼を高めた人もいます。特に中高年層ではウォーキングを日課にしたことで体重だけでなく血圧や血糖値の改善も報告されていました。さらに体重を毎日測定し、グラフにして可視化することでモチベーションが維持できたという声も多く見られます。

つまり、フォシーガ単独ではなく、生活習慣の改善と組み合わせた人ほど成功率が高い傾向にあるのです。この点は薬の効果を正しく活かすために欠かせないポイントと言えます。

うまくいかなかった要因(継続困難・摂取カロリー・体調変化)

一方で、思うように体重が減らなかったという体験談も少なくありません。その原因を分析すると、大きく三つの要因が見えてきます。第一に「継続の難しさ」です。副作用として頻尿や脱水症状を感じたために、途中で服用をやめてしまった人もいました。第二に「摂取カロリーの過多」です。糖が尿から排出されても、それ以上に食べてしまえば当然体重は減りません。たとえば「薬を飲んでいるから大丈夫だと思ってスイーツを増やしたら、逆に太ってしまった」という声もありました。

第三に「体調変化や合併症の影響」があります。腎機能が低下している場合や、他の薬と併用している場合には効果が出にくいこともあるのです。こうした背景を無視して「痩せるはず」と期待すると、思った結果が出ずに落胆することになります。

このように成功・停滞・逆行それぞれのパターンを理解することで、自分がどの段階にいるのかを冷静に判断できるようになります。次に、これらの体験談と医学的なデータがどのように一致し、またどの点で異なるのかを見ていきましょう。

臨床エビデンスと公的情報で裏取り:ブログとの一致点と相違点

主要試験・メタ解析の平均減量値とばらつき

フォシーガに関する臨床試験やメタ解析では、体重減少の効果が数多く報告されています。たとえば大規模な研究では、12〜24週間の服用で平均2〜3kgの減少が確認されています。これはブログ体験談で見られる「半年で1〜5kg減」という報告とよく一致しており、実臨床でも同様の傾向があることが裏付けられます。

ただし、臨床試験では被験者の背景が統一されているため、ばらつきが抑えられている一方、実際の生活下ではもっと幅広い結果が出るのが現実です。たとえば「3か月でまったく減らなかった」という人もいれば「半年で7kg以上減った」という人もいます。つまり研究データは平均値を示す一方で、個人ごとの体験談はその振れ幅を可視化していると考えられます。

すなわち、研究によるエビデンスと実際のブログ体験談を重ね合わせることで、期待値の目安を持ちつつも個人差の存在を理解することが重要になります。

2型糖尿病や肥満合併など背景別の差

フォシーガの体重減少効果は、服用する人の背景によっても変わります。特に2型糖尿病患者で肥満を合併している場合、より顕著な効果が得られるケースが多いと報告されています。たとえばBMIが30を超える肥満の人では平均3〜4kg減少する例が目立ちました。一方、標準体重に近い人や糖尿病の進行が軽度な人では効果が限定的であることが多いです。

ブログ体験談でも「太っていた頃はスムーズに体重が落ちたが、標準に近づくと停滞した」という報告がよく見られます。これは体が生理的に一定の体重を維持しようとする作用(ホメオスタシス)が働くためとも考えられます。つまり、フォシーガによる体重減少は「スタート地点の体型や代謝状況」によって大きく左右されるのです。

この背景の違いを踏まえると、単純に「痩せる薬」としてではなく、「糖尿病や肥満に伴う体重コントロールを助ける薬」としての位置づけが適切だと理解できます。

心腎アウトカムの位置づけと体重変化の意味

フォシーガの本来の価値は、体重減少だけでなく心臓や腎臓への保護作用にあります。複数の臨床試験で、心不全による入院リスクや腎機能の悪化を抑える効果が確認されており、これは国際的なガイドラインでも強調されています。つまりフォシーガは「命に関わるリスクを減らす薬」としての役割があり、その副次的効果として体重が減ると理解するのが正しいのです。

実際のブログでも「体重が減ったことより、むくみが改善して体が軽くなったことがうれしい」という声や「心臓の負担が軽くなったように感じる」という感想が見られました。これは体重減少と同時に心腎へのプラス作用を実感している例といえるでしょう。

要するに、体重減少は確かに大きな関心事ですが、それ以上に健康寿命を延ばす意味がフォシーガにはあるのです。そして、こうした全体像を理解したうえで服用を考えることが、正しい判断につながります。次はその判断を支えるために、副作用や安全面の注意点を確認していきましょう。

安全性と実践:副作用・注意点と体重管理チェックリスト

よくある副作用(脱水・性器感染など)と予防策

フォシーガは体重減少効果が期待できる一方で、副作用についてもしっかり理解しておく必要があります。代表的なものは「脱水」と「性器感染」です。糖と一緒に水分も尿から排出されるため、服用初期は頻尿や強い喉の渇きを訴える人が多くいます。特に夏場や高齢者では脱水によりふらつきやめまいを感じるケースもあります。

また、尿に糖が含まれる状態が続くため、カンジダなどの性器感染症を起こしやすくなる点も重要です。実際にブログには「かゆみが強くて中断した」という記録もあります。予防策としては、十分な水分補給を心がけること、入浴時や排尿後の清潔を保つことが挙げられます。加えて、感染症の兆候が出たら早めに受診することが推奨されます。

このように副作用は避けられない場合もありますが、日常の工夫によってリスクを軽減できることも多いため、知識を持って備えておくことが大切です。

受診・相談が必要なサインと中止基準の目安

フォシーガを安全に使用するためには、危険信号を見逃さないことが重要です。具体的には「強い倦怠感」「急激な体重減少」「尿の異常な臭い」「発熱を伴う痛み」などが挙げられます。これらは脱水の進行や感染症、あるいは稀に報告されているケトアシドーシスの初期症状の可能性があります。

たとえば、ある利用者のブログには「体重は減ったがめまいと強い疲労感が出て医師に相談したところ、一時的に中止となった」という記録がありました。このように自己判断で続けるのではなく、異常を感じたら必ず受診し医師の指示を仰ぐことが不可欠です。中止の判断は専門家に任せるべきであり、自分で決めるのは避けた方が安全です。

この点を理解していれば、安心して体重管理の一環としてフォシーガを利用できる環境を整えやすくなります。

体重管理の実践ポイント(食事・運動・記録・医師への質問例)

フォシーガを用いて体重を管理する際には、薬に頼るだけでなく生活習慣を見直すことが成功の鍵になります。具体的には以下のようなポイントが有効です。

- 食事:糖質を控えめにし、野菜やタンパク質をしっかり摂る

- 運動:毎日30分程度のウォーキングや軽い筋トレを継続する

- 記録:体重・食事・運動量をアプリやノートに残し、可視化する

さらに医師とのコミュニケーションも大切です。「どの程度の体重減少を目標にして良いか」「副作用が出たときの対応はどうすべきか」など、具体的な質問を準備しておくと診察がより有意義になります。たとえば「半年で何kg減を目安にすればよいですか」と尋ねるだけでも、現実的な見通しを共有できるでしょう。

このようにフォシーガの服用は単独での効果を期待するのではなく、食事・運動・記録・医師との対話を組み合わせることによって初めて成果が最大化されます。そして、最後に記事全体のまとめを通じて要点を振り返ることで、より実践的な理解へとつなげることができます。

まとめ

フォシーガは体重を減らす目的だけの薬ではなく、糖尿病治療や心腎保護を主眼とした薬です。しかしながら、その作用機序により副次的に体重が減少する人が多く、ブログ体験談や臨床試験の結果からも1〜5kg程度の減量が期待できると分かりました。ただし効果には個人差があり、生活習慣の改善を伴わなければ十分な成果は得られません。

また、副作用として脱水や性器感染が起こりやすいため、医師の指導のもと安全に利用することが不可欠です。成功している人ほど食事管理・運動・体重記録を習慣化しており、薬を「補助的なサポート」として活かしていました。すなわち、フォシーガは「痩せ薬」ではなく「健康を守りながら体重管理を助ける薬」と理解することが重要です。

もし服用を検討しているのであれば、医師に相談しつつ、自分の生活習慣と合わせて実践することを心がけましょう。それこそが無理なく体重を管理し、健康的な未来へとつなげる最良の方法だといえます。